7月的社交媒体上,邹市明的名字再次引发讨论——不是因为拳台的KO瞬间,而是14岁儿子邹明轩晒出的骑马照:175cm的大男孩穿着马术服,眼神里还带着《爸爸去哪儿》里的些许萌态,却多了几分少年的坚定。

当网友们感慨“萌娃长成了小巨人”时,很少有人注意到,照片里没出镜的父亲,正经历着人生中最漫长的“创业苦战”。

一、拳王的“巅峰”与“拐点”:从金牌到“负翁”的10年

2008年北京奥运,邹市明在男子48公斤级决赛中击败蒙古选手,为中国拳击拿到首枚奥运金牌;2012年伦敦奥运,他卫冕成功,成为中国体育史上首位蝉联奥运拳击冠军的选手。2016年,转战职业赛场的他拿下WBO蝇量级世界金腰带,彼时的他,身价过亿,在北京、上海、美国都有房产,是媒体笔下“用拳头改变命运”的励志符号。

但2017年的退役仪式,成了他人生的拐点。“我不想只做拳台上的英雄,我想把拳击带给更多人。”邹市明说。他和妻子冉莹颖商量后,决定创业——从打造一家“有温度的拳馆”开始。

二、创业的“残酷”:1万㎡拳馆里的“生存课”

邹市明的拳馆选在上海黄浦江畔,1万㎡的场地里,摆着从德国空运来的专业跑步机,墙面贴着他的奥运金牌海报,连休息区的咖啡都选了进口品牌。“我想让大家知道,拳击不是‘野蛮的运动’,它是一种生活方式。”他对媒体说。

但现实给了他当头一棒:拳馆的会员费定为每年3万元,这在上海的高端健身市场里不算最贵,但对于普通家庭来说,仍是“奢侈品”;加上国内拳击氛围尚未形成,很多家长认为“拳击太危险”,愿意送孩子来的人寥寥无几。第一个月,拳馆只招到了12个学员,收入还不够支付租金。

“最难受的是发工资的日子。”邹市明回忆,“早上醒来,手机里全是银行的扣款短信,几十万一下子就没了。我坐在办公室里,看着窗外的黄浦江,突然觉得自己像个‘失败者’。”为了维持运营,他不得不变卖北京的一套房产,后来又卖掉了上海的别墅,甚至把美国的度假屋也挂在了中介网站上。

三、家庭的“光”:夫妻共担的“创业哲学”

创业失败后,网上出现了不少批评声,有人说“邹市明最大的失败就是娶了冉莹颖”,认为她“不懂商业,拖累了丈夫”。但邹市明却坚定地站在妻子这边:“没有她,我根本撑不到今天。”

冉莹颖原本是央视《证券时间》的主持人,为了支持丈夫的创业,她暂停了自己的事业,全程参与拳馆的运营。她负责和物业谈租金、和教练谈薪资,甚至亲自设计了拳馆的课程体系。“我知道他爱拳击,所以我想帮他把这份爱延续下去。”冉莹颖说。

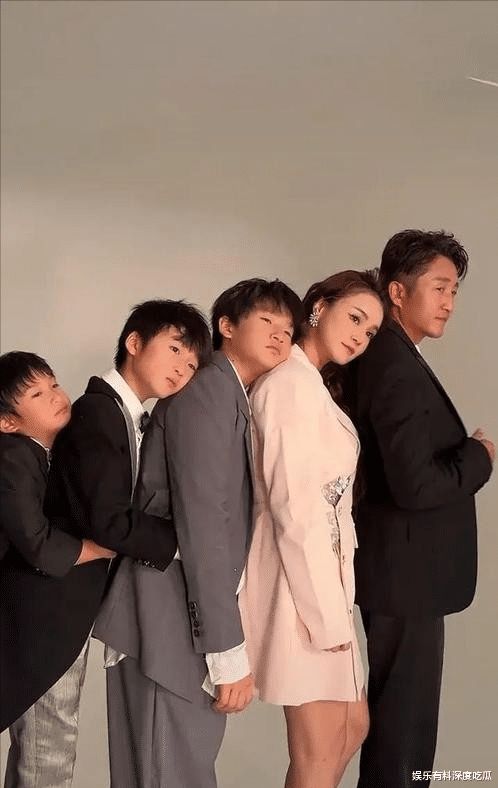

她还承担起了教育孩子的责任。邹明轩小时候曾因为“爸爸没时间陪我”而哭闹,冉莹颖就告诉他:“爸爸在做一件很伟大的事,他想让更多人喜欢拳击,就像他喜欢一样。”当儿子因为身高焦虑时,她笑着说:“你是爸爸的儿子,要像他一样,用拳头(努力)打破所有困难。”如今的邹明轩,不仅长成了175cm的大男孩,还成为了国家青年马队的成员,这让邹市明倍感欣慰:“这是我创业以来,最珍贵的‘收获’。”

四、舆论的“反转”:高情商回应里的“夫妻智慧”

面对网友的批评,冉莹颖没有生气,反而用一种轻松的方式回应:“大家批评我,其实是在保护明哥。”她解释说,网友们不想看到邹市明受到伤害,所以把责任都推给了她,“这是一种‘爱’的方式,我能理解。”

这种高情商的回应,让很多网友转粉。有人留言:“这样的妻子,值得邹市明用一辈子去珍惜。”还有人说:“原来创业不是一个人的事,是一家人的‘战斗’。”

五、结语:创业是“拳击”,也是“生活”

如今的邹市明,虽然不再是万众瞩目的拳王,但他找到了新的“战场”——他开始做拳击培训,针对青少年设计了“趣味拳击”课程,还开通了短视频账号,分享自己的创业经历。“创业就像拳击比赛,每一轮都有新的挑战,但只要你不放弃,就还有赢的机会。”他说。

而冉莹颖则在朋友圈里写道:“家庭是我们最大的‘拳馆’,只要一家人在一起,什么困难都能‘KO’。”这句话,成了他们创业路上的“座右铭”。

从奥运拳王到创业“守业人”,邹市明的故事里没有“传奇”,只有最真实的生活:有巅峰时的荣耀,有低谷时的迷茫,有夫妻共担的温暖,有面对舆论的智慧。而这,恰恰是最能打动人心的——因为它让我们看到,所谓“英雄”,不过是在困境中,依然愿意为了家人、为了热爱的事,拼尽全力的普通人。