还记得2015年那起让全国都震惊的新闻不?山海关景区被取消了5A级称号,成了中国旅游史上头一个被“降级”的5A景区,那消息一出来,全国老百姓就跟炸开了锅一样。

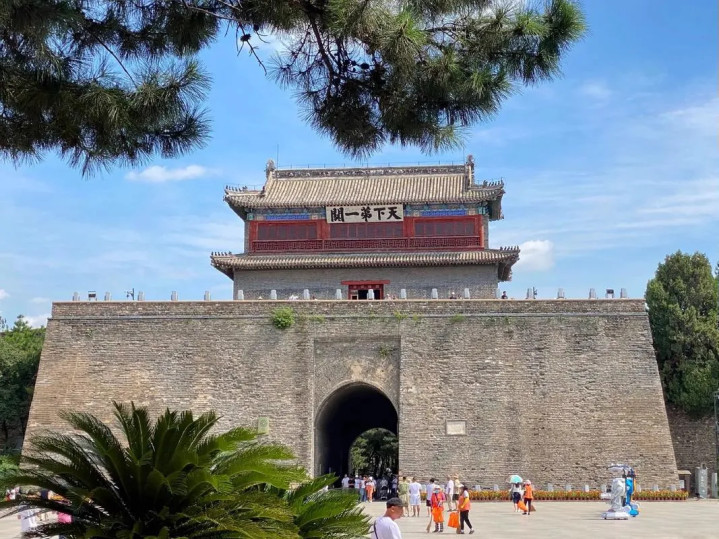

榆关是万里长城东端的第一个关,也是很多人眼里的旅游好地方;就因为出现了“坑客”这种情况,被国家旅游局把牌子给摘了,那时候这可是第一次发生这样的事。

宰客手段花样百出

那时候去山海关的游客,十个里有九个都会抱怨:景区里里外外相互串通,各种坑人的招数一个接一个。

最出名的就是“关公像事件”。游客刚进景区,就有工作人员热情招呼拍照。拍完才告诉你,这不是免费服务,一张照片要价80元。你要是不买?不好意思,相机里已经存了你的照片,不买不让走。

吃饭有时也颇为离谱,一碗平平无奇的面条竟能标价98元,菜单上标注“市价”待结账时会让人心里犯难,有旅客点了一条鱼,结账时才知晓“市价”是每斤288元,这么一条鱼花去人家半个月工资。

停车的地儿真让人犯愁,明明清清楚楚写着停车费是20元,等你要开车走的时候,管理员却指着角落的小字说:“过夜的车得另外收100元”,可实际上你就停了不到俩小时!

摘牌后的“阵痛期”

被摘牌以后,山海关景区一下子变得很清冷了,游客的数量就像断崖那样快速地下降,周边的商铺也一个个地关门歇业了,甚至整个秦皇岛的旅游业都被影响到了。

当地政府这下慌了神。5A级景区可是块金字招牌,没了这个,谁还来旅游?财政收入直线下滑,老百姓的生意也做不下去了。

整改是必须的,但谈何容易。宰客已经成了某些人的“生存方式”,要改变这种积弊,不下狠手不行。

大刀阔斧的整改

往后几年,山海关真的花了不少力气,所有的商户都重新开展了招标活动,并且一定要签订诚信经营的承诺书;明确标注价格变成了一项必须做到的要求,像“时价”这种模糊不清的说法被完全禁止了;这个时候,还构建了快速处理投诉的机制,游客要是觉得不满意,能够直接向管委会进行反映。

景区使用“神秘顾客”这种方式,定时安排人偷偷去进行检查,要是发现了啥问题,就马上开始处理,实施了强硬的办法之后,欺骗顾客的那种现象真的少了很多。

2018年,经过严格评审,山海关最终又拿到了5A级景区的称号,当地政府特别高兴,大肆宣传,觉得游客会蜂拥而来。

恢复5A却难复人气

现实给了他们一记响亮的耳光。牌子是回来了,游客却没回来。直到今天,山海关的游客量还不到摘牌前的六成。

提到口碑,一旦坏了确实比较容易,可要是想再树立起来就难,好多游客一说起山海关,第一反应就是“那个地方挺坑人”,在朋友圈随便翻翻,能看到不少几年前游客被坑后的吐槽和抱怨。

更关键的是,现在国内好玩的5A景区太多了。大家凭什么要冒险去一个有过"前科"的地方?乌镇、平遥、丽江哪个不比山海关香?

旅游市场的警示

山海关的经历给全国景区都上了一课。5A级不是终身制,服务质量跟不上,金字招牌说没就没。

现在很多景区都变得更精明了,更加注重游客的体验,就像三亚的海鲜市场安装了公平秤,丽江古城也推行了“一店一票”制度这些举动显然是受到了山海关事件的提醒和影响。

光靠吓唬可不管用,旅游消费在升级,游客想要的可不单单是“不被坑”,而是实实在在好的体验,山海关就算现在规范起来了,要是没新的亮点啥的,想要吸引年轻人可不容易。

重建信任有多难

有个做旅游的朋友跟我说,他去年带团去山海关,发现确实规范了很多。但团里的大爷大妈们还是提心吊胆,买个矿泉水都要反复确认价格。

这种心理阴影不是一两年能消除的。就像你去一家餐厅吃饭,第一次去就被宰了,就算后来听说他们改过自新,你还会轻易尝试吗?

山海关现在最需要的,可能不是5A标识,而是几个热门的网红打卡地,或者几场有影响力的文化活动,光靠“我们不再坑客”的宣传真的很难让人专门跑一趟。

旅游经济的真谛

说到底旅游卖的就是体验和记忆,游客花钱是想带走美好回忆,不是一肚子怨气,山海关的事给我们提个醒:任何靠宰客挣钱的生意,最后都得吃苦头。

当下国内旅游市场竞争那叫一个激烈,已然到了游客用脚来做选择的时节,山海关要是想要重新焕发光彩,或许得在创新体验这块多费费心思。

毕竟长城第一关的名号还在,历史底蕴还在,就看怎么讲好新故事了。

(部分图片来源网络,侵删。)